2025年7月2日至7月8日,西南石油大学艺术学院“三下乡”暑期活动队伍——韵启土苗传承实践队深入湖北省恩施土家族苗族自治州,开展以“探寻非遗文化,助力乡村振兴”为主题的实践活动。湖北省恩施州偏于武林山区一隅,山多地少,是典型山区,少数民族的聚居之地。队员们先后走访了恩施市、咸丰县和来凤县,近距离感受少数民族非物质文化遗产的魅力,了解其传承现状并为其非遗文化传播贡献青春力量。

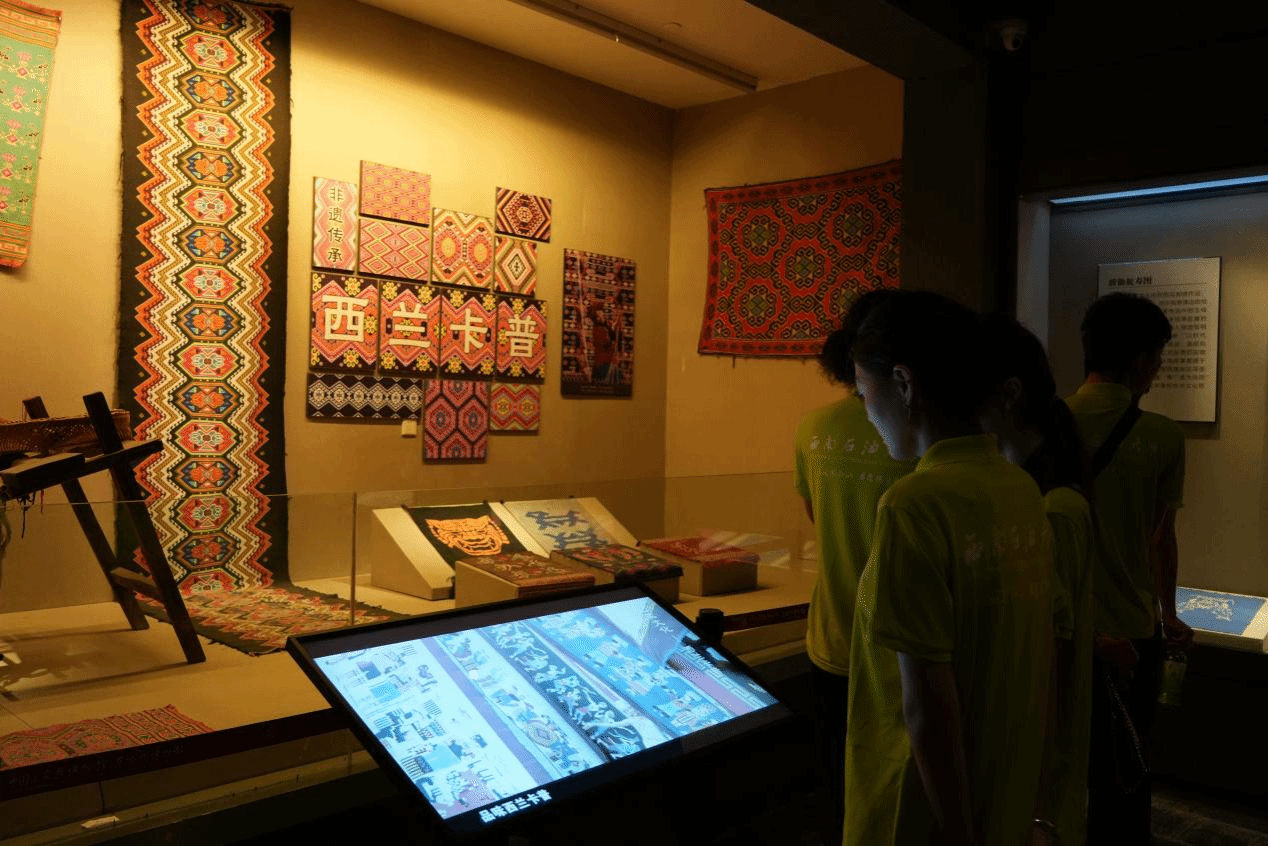

实践的第一站是恩施州博物馆。在这里我们看到了土家族妇女使用的传统木织机,见到了这种老式织布机的制作全过程,欣赏到了以棉线、丝线为原料编织出色彩绚丽、图案丰富的织锦。通过讲解员的详细讲解,大家了解国家级非物质文化遗产——西兰卡普(土家织锦)的历史与发展。在土家语里,“西兰”是“铺盖”的意思,“卡普”是“花”的意思,“西兰卡普”即土家族人的花铺盖。这些花铺盖色彩鲜明、热情奔放,双凤朝阳、四凤抬印、猫脚迹花等丰富造型栩栩如生,一针一线承载着土家姑娘们对生活的热爱。这些织锦不仅是实用的生活用品,更是承载着土家族文化记忆的艺术瑰宝。

队员们查看西兰卡普资料

第二站,团队抵达咸丰县。咸丰县刚刚经历了暴雨引发的特大洪水,在这场冲垮了房屋的洪灾中,我们亲眼见证了土家吊脚楼对这片山地的适应性:腾空的一层设计不仅隔绝虫蛇、湿气,还便于泄洪。第二天,我们拜访了土家族吊脚楼营造技艺的非遗传承人万桃园老先生。老先生先是借用模型向我们介绍吊脚楼各个部分的作用,接着现场展示了精湛的木工技艺,运用模型向我们讲解了吊脚楼独特的榫卯结构和建造智慧。大家亲眼目睹了粗大的木材如何在传承人的斧凿之下,精准地组合成稳固的房屋框架,深刻体会到传统建筑技艺的巧妙与艰辛。队员梁玮庭被这精妙的技艺所折服,老先生很高兴,送给她一本关于吊脚楼文化的书。梁玮庭说:“吊脚楼不仅是一种独特的建筑艺术,其中还蕴含了土家族对于代代延续的朴素期待,正如“桐”对其而言象征的孩子,在学习吊脚楼建筑艺术的过程中,非遗文化也在我们之中代代相传。”

与万桃园先生在土家吊脚楼工作室合照

随后,团队又走访了何氏根雕的非遗传承人何平。何平先生的工作室坐落于唐崖土司城遗址的深山中,我们沿着石砌小路,终于到了在何平的工作室。在这里,形态各异的树根经过精心的构思和细致的雕刻,变成了栩栩如生的人物、动物和景观。老先生坐的笔挺,铿锵有力:“我们论技巧肯定比不过汉族木雕千百年的技巧,但我们生于山林之中,就应该看到这山水间的野性,抓住一个树根最本质的形象,释放它本来的、质朴的灵气。”何平老先生一边演示雕刻技巧,一边分享创作心得,让同学们感受到化腐朽为神奇的艺术魅力,以及他对这门手艺数十年如一日的热爱与坚持。通过对何平先生的深度采访,我们知道了他两次参加国家级比赛,在一众精细的木雕中凭借一尊放牛根雕脱颖而出的经历,他强调根雕最大的特点就是不会去给根材塑形,只会在原有的形状上去雕琢细节。我们也深深领悟到原始的,自然的,民族的就是最好的这句话的意义。

在根雕工作室采访何平先生和他的徒弟

与何平先生在根雕工作室门口合影

这趟行程的最后一站是来凤县。在这里,我们探访了当地年轻的南剧传承团体——来凤县南剧团。令人惊喜的是,这个承担着传承省级非物质文化遗产重任的剧团,演员平均年龄只有十七岁。我们观摩了他们的日常排练,看到这些年轻的面孔在舞台上全神贯注地练习唱腔、身段和表演,汗水浸湿了衣衫,眼神却无比专注。采访时,这些少年们一抹厚重油彩的脸,快活的回答我们“那喜欢嘛!”他们用青春的活力演绎着古老的地方戏曲,让传统艺术焕发出勃勃生机。这份年轻的力量,让我们对非遗的未来传承充满了信心。实践队队长张檬月甚至在南剧团中相遇了许久未见面的初中好友,看着如今已经可以在舞台上独当一面的少年,她感慨到:“少数民族的东西从没有被新一代的孩子遗忘,也许大家现有的力量尚且稚嫩,但也在用自己的方法去发现、去传承、去宣传这些古老的非遗文化,青年一代永远都在传承和宣传的路上。”

队长张檬月在拍摄南剧演员化妆过程

此次“三下乡”实践活动,为同学们提供了一次宝贵的走出校园、深入社会的机会。从博物馆的静态展示,到咸丰非遗传承人手把手的技艺呈现,再到来凤南剧团少年们充满活力的舞台实践;从织锦展区里解说员,到深耕多年的老师傅们,再到声声清脆的少年传承者,大家清晰地看到了非物质文化遗产从保护、传承到发展的生动图景。也让我们深刻感受到,非遗的传承离不开一代代人的坚守与创新。无论是咸丰老师傅们的匠心独运,还是来凤少年们的热情投入,都体现着对民族文化的深厚情感和责任担当。他们是时间的守护者,用双手编织着过去与未来的桥梁。每一份坚持,每一份热爱,都是对这份文化遗产最深的敬意。少数民族非遗,不仅是技艺的传承,更展现着山野间的灵魂。

这次实践不仅丰富了大家对少数民族非遗文化的认识,更深化了对中华优秀传统文化的认同感和自豪感。我们也期待着这次实践活动后,我们队制作的土家非遗文化宣传纪录片可以让更多的人看到这些大山里的明珠,让土家族人的智慧与美学去触动更多人。青年一代应有责任了解、关注并参与到非遗的保护与传承中来,让这些珍贵的文化遗产在新时代焕发新的光彩,也为乡村振兴注入深厚的文化动力。

和而不同,美美与共,让我们,去听,去看,去感受这些山林间独特非遗的回响。