在艺术学院团委的领导下,经学院青志协组织协调,7月2日至7月5日,我院"非遗守护者"实践队深入恩施土家族苗族自治州,先后走访了恩施州博物馆、唐崖土司城、来凤县南剧团等地,通过实地调研、传承人采访、文化宣讲等形式,开展了为期7天的非遗传承实践活动。在这7天里,队员们深入调研当地传统手工艺的传承现状,详细记录了包括土家织锦——西兰卡普、根雕、南剧等4项少数民族非遗传统技艺。

南剧新声传古韵,少年承艺展风华。在来凤县南剧团,队员们有幸观摩了少年学员的日常排练。小演员们一招一式尽显功底,唱念做打传承有序。剧团负责人介绍,这些13-19岁的学员每天坚持训练8小时,既学习传统剧目,也参与新编现代戏的创作。当我们问起他们离开学校,全身心投入南剧的原因,少年们摸了一把油彩,笑着说:“因为喜欢嘛。”

队长张檬月在拍摄南剧演员化妆过程

织锦经纬承匠心,西兰卡普焕新彩。走进恩施州博物馆,队员们被西兰卡普织锦的精湛工艺所震撼。这份土家族人的“花铺盖”,一幅幅龙凤呈祥的繁复花纹,寓意着土家族女儿对生活的向往和热爱。在传承人指导下,队员们体验了从纺线、染色到织造的全过程,并创新设计了8款融合现代审美的纹样图案。

与万桃园先生在土家吊脚楼工作室合照

吊脚楼里寻智慧,传统建筑见匠心。在咸丰县,队员们深入研究了吊脚楼的营造技艺。我们采访了非遗传承人万桃园并参观了他们的工作室,深入了解了吊脚楼的传承过程和制作工艺。通过模型,队员们上手模拟了这一传统建筑的营造流程与工艺特点。而在与万桃园老先生的采访中,我们深刻感受到老一代手艺人对这项非遗的热爱,他每年积极参加各大交流会,去各个学校去教授知识,只为土家族人这绵延百年的木楼能继续在现代社会展现他的魅力。

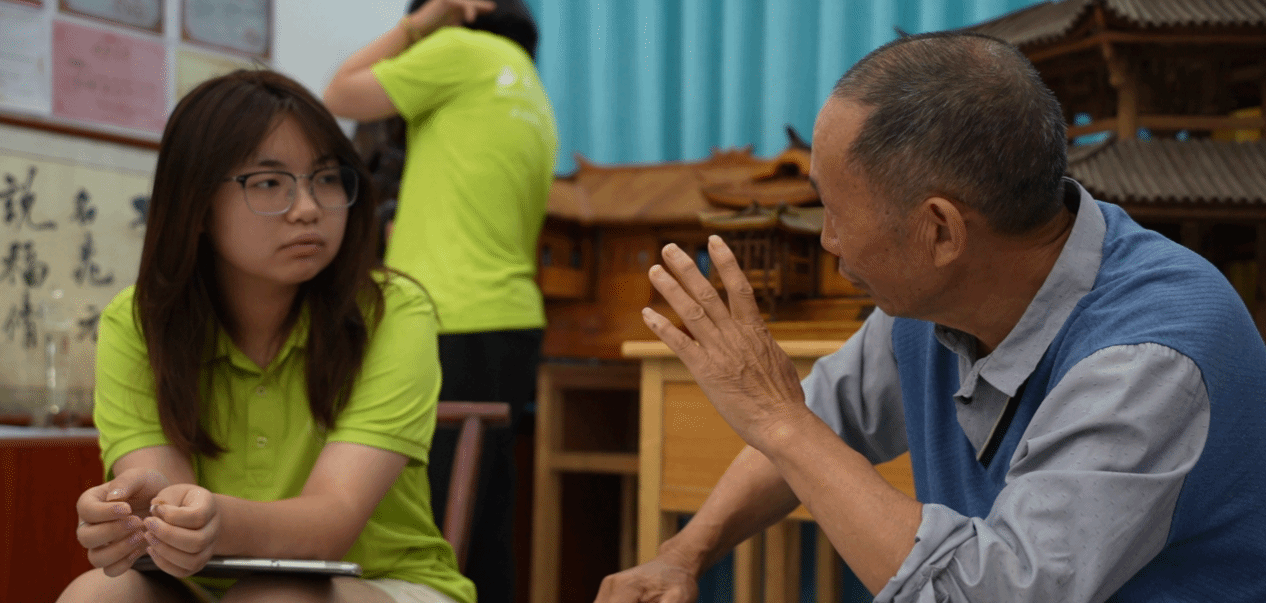

队员蒲咸亦与万桃园先生进行交流

刀笔生花刻岁月,枯木逢春显匠心。在咸丰唐崖土司城的大山之中,队员们有幸见证了化腐朽为神奇的根雕技艺。国家级非遗传承人何平现场演示了从选材、构思到雕刻的全过程,一块块盘根错节的树根在他手中逐渐蜕变成栩栩如生的艺术品。通过采访我们得知他两次参加国家级大赛的经历,他告诉我们,根雕与木雕最大的区别就是比不会去人为塑形,根雕都是根据根材的形状去思考雕刻什么,最大的发挥根材本身的韵味与野性。而根雕也多雕刻土家族人生活、农耕场景,也让我们深刻认识到:自然的、民族的就是世界的。

与何平先生在根雕工作室门口合影

在根雕工作室采访何平先生和他的徒弟

这次实践不仅丰富了大家对少数民族非遗文化的认识,更深化了对中华优秀传统文化的认同感和自豪感。我们也队员们用专业所长为非遗传承注入青春活力,用实际行动践行了文化自信,期待着这次实践活动后,我们队制作的土家非遗文化宣传纪录片可以让更多的人看到这些大山里的明珠,让土家族人的智慧与美学去触动更多人。青年一代应有责任了解、关注并参与到非遗的保护与传承中来,让这些珍贵的文化遗产在新时代焕发新的光彩,也为乡村振兴注入深厚的文化动力。

未来,我院将继续发挥专业优势,探索更多非遗文化与现代生活相结合的创新路径,弘扬中华民族传统文化的伟大精神,助力中华优秀传统文化的弘扬与发展。我院将持续深化校地合作,搭建更多非遗传承创新平台,让传统文化在新时代绽放更加绚丽的光彩。