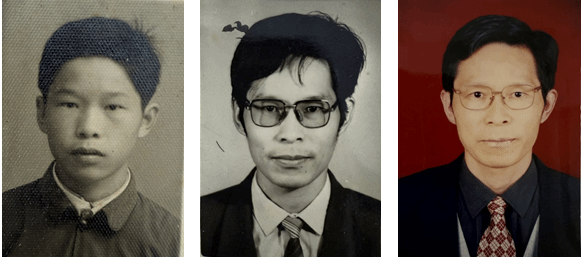

近年来,档案馆持续推进“石大记忆”工程项目,邀请老专家、老领导、老同志从不同领域、不同角度对“亲历、亲见、亲闻”的史实进行回顾与讲述,再现学校波澜壮阔的发展历史。今天推出司马立强教授的访谈录。

时 间:2025年3月10日

人 物:司马立强

访 谈 人:杨玉凤

文字整理:苟亚萱(学生助理)

文稿撰写:杨玉凤

文稿审核:殷冲

踌躇满志,扎根基层,深学笃行奠基础

杨:1979年,您到华东石油学院矿场地球物理专业学习,请您谈谈当时为何会选择这个专业,以及您在大学里的学习体验,这段经历对您今后的成长产生了什么样的影响。

司马立强:我当时十七八岁的年纪,对于自己人生道路的选择还不是特别清晰。高考填报志愿时,去咨询了老师。老师说要坚定自己的信念,按照自己的兴趣填报专业。那时石油工业正需要大批人才,我的数理基础相对好一些,加之听身边的人讲石油行业收入较高。我希望通过自己的努力,得到更好的发展,生活上过得更舒服一点,所以经过综合比较,选择了华东石油学院矿场地球物理专业。

那时,我国的石油勘探是以地震勘探为主,我们专业主要学习“物理地球”的相关知识,如“重磁电放”“地震勘探”,这些课程的应用性、专业性极强,这两个领域的研究成果不仅有助于增进人类对地球的科学认识,而且能应用到众多在国民经济建设中举足轻重的产业部门或高科技领域。我当时坚信地球物理专业作为地球科学中一个最具活力的学科,在未来很长一个时期内都将处于黄金发展阶段,其研究成果也将对21世纪人类的生存发展产生重要影响。事实证明我做了正确的判断和选择。

在大学里,我的主要精力放在对自我完善的不断追求上,学习就是我的生活方式。在八十年代,大学生的想法都是比较单纯的,基本都是在学习,想着能够尽可能地拓宽自己的知识面,怀着“古之学者为己,今之学者为人”的信念,我始终坚持学习的目的最终还是要回归到“学以成己”之上。那个时候的大学生活不像现在这样多姿多彩,学习之余,我们没有更多、更丰富的社会实践活动,各类机会也相对较少。也正是如此,我有更充裕的时间去扎实地、牢靠地进行专业知识的学习。我认为学习是一辈子的事情,只有在学习中不断感悟人生、提升境界,才会使自己变得更加充实、更加睿智。这些早期的一些学习理念和学习方法,也为我在石油测井专业领域的后期成长和发展的奠定了坚实的基础。

杨:1983年,您大学毕业后,先后到四川石油管理局川南矿区井下大队、四川石油管理局测井公司工作,后来升任副总工程师兼测井研究所所长。在这段经历中您获得了一系列荣誉,请问有哪些具体的收获和感悟呢?

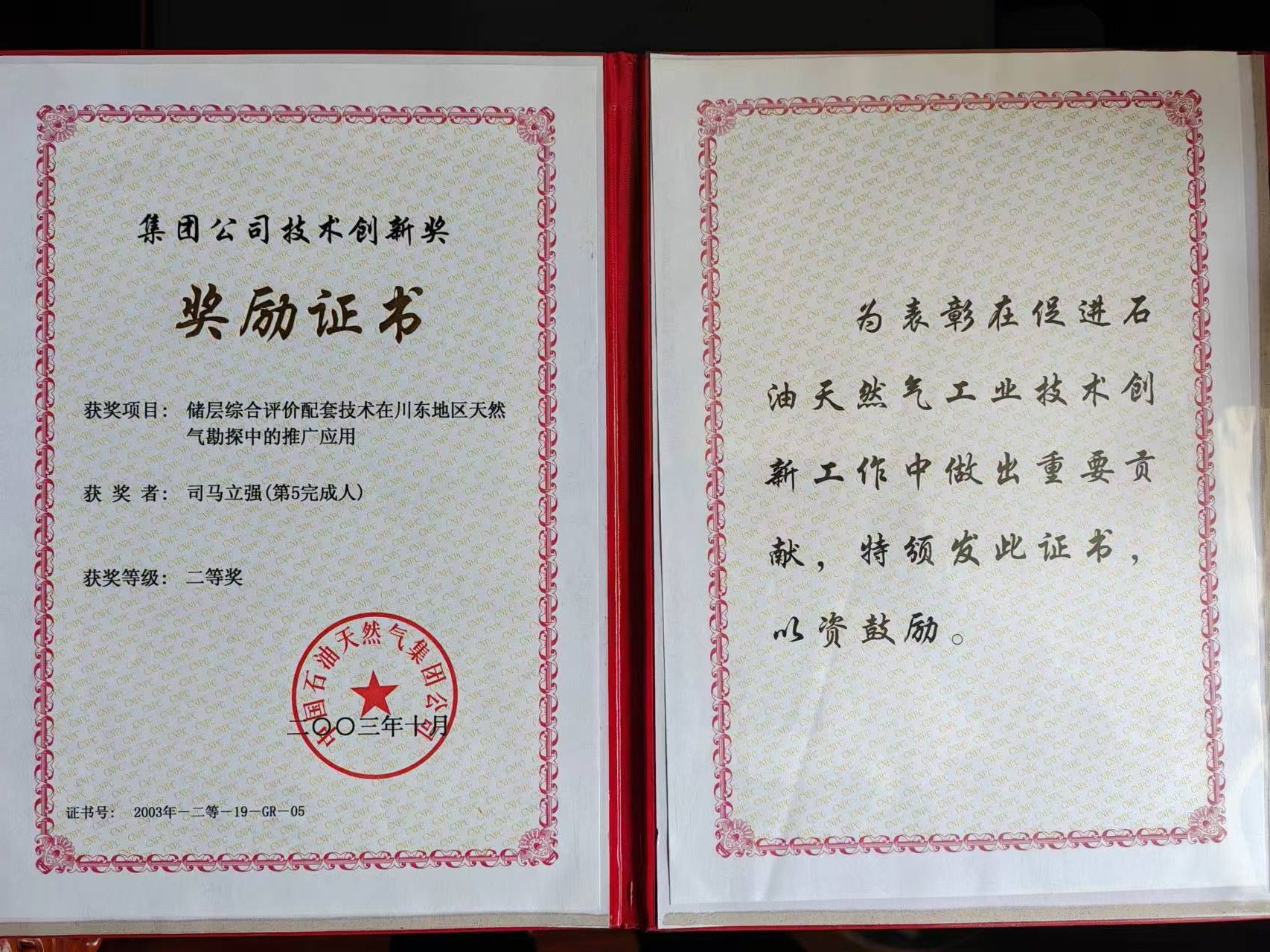

司马立强:大学毕业以后,我就进入四川石油管理局(川南矿区、测井公司)工作,从1983年到2003年的这二十年里,从野外现场采集到室内生产、研究,我都参加和经历过,每一个环节我都积累了一定的经验,也有了自己独特的感受和心得。因为愿意摸索实践、喜欢思考琢磨,所以我在工作中做出了一些成绩,取得了一些奖项,也获得了一些荣誉。先后获得四川石油管理局优秀青年科技工作者,测井公司劳模;多次获得四川石油管理局科技进步一、二、三等奖。在这个时期,我对学习的认知更加深化了一些,“为学之实,固在践履。苟徒知而不行,诚与不学无异。”我认为要做一名深学笃行的践行者,就要明白学习的根本目的在于实践。

我将学校里学到的理论知识与现场实际进行了实实在在的结合,进一步提升了解决现场难题的技术。也有一些受挫,但经过艰辛的尝试,我们都一一克服下来了。这些反复实践的过程让我受益匪浅,也取得了一些社会价值和经济价值。

通过这段在基层一线不断磨砺的经历,加上我思想上的一个成长,现在回首来看,也有一些想法和感悟,我认为工科院校在培养学生的过程中,要特别重视引导学生理论结合实际、理论用于实际,在实践中砥砺才干、增长本领。不要以知代行,夸夸其谈而无务实举措;也不要以行代知,只实践不总结不反思。知与行,就是理论与实践的辩证统一,两者互相促进,螺旋上升。只有这样,才能为企业培养出更杰出的工程师。

杨:1991年,您到美国参加技术培训,请您介绍下这段求学经历。

司马立强:这次技术培训主要是去学习西方的勘探开发技术,包括地质、地震、测井、钻井、采油及油田计算机控制管理等,面较宽、但不深。但能参加这次宝贵的技术培训,有机会走出国门学习更多的东西,我觉得是一件十分荣幸的事,因此我十分珍惜这次机会。通过这次学习我也算是见了世面,也深刻认识到了当时我们国内的油气勘探开发技术水平与国外确实存在很大差距,的确还需要我们继续努力、继续钻研,这是一个长期且艰巨的任务。这次学习也给了我一种刺激和激励吧,让我更加坚定了从事这个行业且势必要作出一番贡献的决心和信心。

赤子之心,躬耕教育,心无旁骛展担当

杨:2003年7月,您作为地球物理测井学科带头人,从四川石油管理局测井公司研究所转到我校资源与环境学院(现地球科学与技术学院)任教,请谈谈职业转变过程中值得回忆的点滴和感悟。

司马立强:因为我在研究所的工作干得还是不错的,所以萌生了想来学校进一步深化研究工作的想法,也是因为一些机缘巧合,我就调来了咱们学校。在来校之前,我就已经调整好自己的状态和做好了充分的准备,我并不想去追求职位的晋升,就是想一门心思地当好教师,认真上课,专心科研。要以“咬定青山不放松”的韧劲、“一步一个脚印”的实劲、“十年磨一剑”的恒心做好各项工作。带着这些朴素的愿望和良好的心态,我来到了资源与环境学院,很快就适应了新岗位。那个时期,我也是坚持潜心思考,研究改进方法,一心一意、踏踏实实地去干与我所学测井专业有关的教学与科研工作。

除了静心研究,我也积极走出去调研学习。我曾先后多次到中国石油大学北京、中国石油大学华东、长江大学等石油院校调研测井教学、科研及实验室建设等,及时向学院提出了我校测井教学与实验室建设的相关建议,同时把自己在企业积累的先进的专业知识实际应用到教学工作中,通过不断借鉴融合,兼容并收,最后在专业学科建设方面取得了一些成绩,也收获了较好的教学效果。在这个阶段,我的感悟是,必须怀着强烈的事业心和责任感对待工作,把各项工作做实、做深、做细、做准的心气和追求,真正做到身、心、情,都融入到科研中,把心思和精力用在踏实干好工作上,不为外物所扰,不为诱惑所动,稳扎稳打,步步为营。

杨:2006年,您在西南石油大学获得博士学位,同时还被学校聘为博导,请问当时您是在一种怎样的情形下将学习和工作进行了很好的兼顾呢?

司马立强:其实工作和学习的关系是很容易把握的,从广义上讲工作在本质上也是一种学习。前面谈到过,因为我来到学校后,是一门心思地想着学习和搞研究,所以我没有太多杂念与羁绊,就可以将更多时间、更多精力用到测井教学与科研中。再加上调入学校前,我曾经长期与斯伦贝谢公司的技术人员一起工作过,所接触与应用的测井技术在一定程度上是领先于学校的,在这方面我就有了一定的经验和基础,所以在调入学校后,在较短的时间内,我便很快结合在企业掌握的先进测井技术编写了《测井方法原理》《地层倾角测井原理与应用》《特殊储层测井评价技术》等本科教学教案和PPT教程,并通过深入浅出地讲解将其运用到日常实际教学中。我想正是因为有了以往的那些辛苦付出和努力钻研、努力工作的实践经验,才造就了现在的我。也正因如此,我才能将学习和工作都能进行一个比较好的兼顾。所有的成功都不是轻而易举得来的,都是需要汗水来浇灌的。

攻坚克难,善做善成,科研教学硕果连连

杨:您潜心科学研究工作,主持过多项国家自然科学基金项目的研究工作,取得了丰硕的科研成果,收获了非常好的教学效果。请具体谈谈您当时是如何扎实推进科研和教学工作的呢?

司马立强:在我看来,测井学科是一门实实在在的应用学科,无论是科研与教学,都必须理论结合实际,而恰好在这方面是我的优势。一方面,我在所有科研工作中都会结合现场实际提出新的问题,随后再努力地去想办法解决问题,在多次这样的实操和锻炼之下,我自己的科研水平得到了显著提高,我分析问题、解决问题的能力也大大提升了,不失为一举两得;另一方面,我一直认为科研和教学这两者实际上是密不可分、相辅相成的,如果能很好地将二者进行兼顾,一定会产生不错的效益。因此,我不断将在科研中积累的解决问题的经验整理成范例融入到实际测井教学中,例如在编写《测井方法原理》《地层倾角测井原理与应用》《特殊储层测井评价技术》等本科教学PPT时,我便融入了大量的现场成功与失败实例,并在以后的教学中将其进行不断完善。这就使得科研所做出的成果能够完美地展现和运用在实际教学中,我的课堂就不存在脱离实际、泛泛而谈的弊端,科研和教学这二者的意义和价值都得到了充分的体现。

杨:您主讲了多门本科和硕士研究生课程,还指导了多名硕士和博士研究生。在您的谆谆教导下,学生们都迅速成长起来,并且建树颇多。据了解,您的学生在毕业后每每提及当时您对他们的悉心培养,都是感触万千。请问您是如何关心并引导学生成长的呢?

司马立强:截止2021年退休,我一共招收了50多名硕士研究生,已经全部毕业;招收博士研究生13人,其中有两人因不能保证时间和精力完成学业,被我劝退,现已毕业8人,2人已达到毕业条件。关于关心并引导学生成长,作为一个老师,我认为最重要的有两点:一是培养学生的敬业精神,具体讲就是培养学生在工作中肯吃苦、肯动脑、不怕吃亏的精神(这对学生就业后的发展有极大好处,我有很多学生在油田被评为各类先进称号,比如2020年,在中国石油天然气集团公司劳模评选中,整个测井行业只有3个劳模名额,其中有2人就是我的学生,一名是中油测井的张凤山,一名是新疆测井的王先虎);二是尽可能多给学生提供独立思考、独立研究、理论与实际结合的机会, 提高他们分析问题、解决问题的能力,这样,学生毕业后很快就能适应现场的生产与科研工作。

杨:您一直从事油气田测井解释研究、测井地质应用研究这些方面的教学和科研工作,在主持和承担国家课题期间,获得科技进步奖,发表了许多高水平论文和著述等,这里面有没有什么好的经验和我们分享?

司马立强:“八五”以来我主持和承担国家“863”、“省部”和油田等各类科研90余项,在国内核心刊物和国际、国内专业学术交流会议上以第一作者发表了论文70余篇。这些殊荣和成就,其实每一项都来之不易,每一项对我而言都有它存在的特殊的意义和价值。对于我来说,取得这些研究成果,我的一些心得和经验就是:我们在面对油气勘探开发中遇到的技术难题时,一定要结合测井、地质及相关专业的实际资料条件,严格按照提出问题、分析问题、然后再想办法解决问题的步骤进行。对于这些技术难题,我们一定要有足够的耐心去分析、解决,与此同时,还需要时刻保持细心、严谨的工作态度,绝对不能有一丝的懈怠、松散,哪怕一个不起眼的小地方、小问题都应该去细细推敲,绝不能放过任何一个细枝末节。这种做法我认为是在任何时候任何场景之下都需要严格遵守的。

杨:您在“碳酸盐岩缝洞性储层测井解释方法研究”“测井地质应用研究”等方面作出过重要贡献,引导了国内该技术的发展。科研教学数十载,您取得了一系列令人瞩目的成就。作为一名老教师,在您多年的教学生涯中,还有哪些令您至今都难以忘怀的故事呢。

司马立强:“测井地质应用研究”是我还在四川测井公司时就重点研究的方向,我曾于2002年在石油工业出版社出版了独著专著《测井地质应用技术》,也正是这个方向的2项创新研究(一项是测井资料井周构造形态研究技术,另一项是测井地震结合储层预测技术),在一定程度提高了我在测井行业内的影响,这也帮助我在1998、1999年中石油集团公司举办的测井技术高级培训班与物探技术高级培训班中成了最年轻的讲课老师。

“碳酸盐岩缝洞性储层测井解释方法研究”是我还在四川测井公司乃至调到学校后都一直在研究的方向,并于2008年在石油工业出版社以第一作者出版了著作《碳酸盐岩储层测井评价方法与应用》。也正是因为在这个方向的学术影响,我在2010年以西南石油大学与中国石油学会测井专业委员会的名义,在成都举办了“碳酸盐岩储层测井评价技术与测井学科建设研讨会”这一行业内的全国学术会议;因为在这个方向的学术影响与所取得的成果,得以成功申报并主持承担了1项国家“863”课题、3项国家重点科技攻关课题(专题)和大量油田各类科研攻关课题。那个时候,虽然每天都很繁忙,但也很快乐,有付出也有回报,对我来说是一段充实且难忘的记忆。

“千江有水千江月,万里无云万里天,”回首几十年工作,我不过是从事了教学科研的本该做的,更重要的是,我们自己是在老一辈教师的教育中成长起来的,就应该将教学工作当成天职,为党育人、为国育才,在立德树人中成就自己。

杨:退休后您仍然时刻关心着学校的改革和发展,目前学校提出了“高质量建设世界一流学科、一流能源大学和百年名校”的新奋斗目标和任务,请您对学校的未来发展谈些您的建议或意见。

司马立强:据我了解,目前学校提出了“高质量建设世界一流学科、一流能源大学和百年名校”的新奋斗目标和任务,目标是远大的,但任务是艰巨的。我对我们的学校,我们的老师和同学们充满信心。我个人认为,想要更上一层楼,一定要学会抓住时代发展的机遇,上下一心,所有人都要继续秉持“为祖国加油,为民族争气”的石大精神,不辱使命,不负重托,要记住任何时候都不要脱离实际,苦干实干,一步一个脚印,一步一个台阶,踏踏实实、稳稳当当的走好每一步。我衷心希望我们的学校在未来能发展得越来越好。(本文已由司马立强本人亲自审阅)

人物名片:司马立强,男,教授,博士生导师,汉族,中共党员,1961年11月生,湖北公安县人,1983年毕业于华东石油学院测井专业,2006年在西南石油大学获博士学位。主要从事油气田测井解释研究、测井地质应用研究方面的教学和科研工作。“八五”以来主持和承担国家“863”、“省部”和油田等各类科研70余项,获省部级科技进步二等奖2次,特别是在“碳酸盐岩缝洞性储层测井解释方法研究”“测井地质应用研究”等方面,引导、深化了国内该技术的发展与推广。在国内核心刊物和国际、国内专业学术交流会议上以第一作者发表了论文70余篇,出版独著专著1部,合著3部。享受国务院政府特殊津贴专家。