编者按:为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,支持凉山州金阳县教育事业发展,学校于2022年组建了金阳县研究生支教团,至今已派出四个批次共20人在金阳县2个乡镇、3所中学开展支教工作。支教团发扬“为祖国加油,为民族争气”的西南石大精神,用心用情耕耘三尺讲台,所授班级平均成绩稳居同年级前列,为金阳县教育振兴作出了积极贡献。新闻网特开设“研究生支教团”专题,由第三批4名支教研究生分享支教故事及收获。希望广大青年学生以他们为榜样,牢记习近平总书记对青年“到基层去、到西部去、到祖国最需要的地方去”的殷切嘱托,立志成才,报效祖国。

作者简介:邹朗宇,男,共青团员,理学院应用统计2023级研究生。2024年9月至2025年7月,在金阳县金阳中学支教,担任高一年级9班、12班、14班数学课教师。

“师者,所以传道受业解惑也”。1200多年前,韩愈在《师说》中的寥寥数语,深刻揭示了教师的职责。一年前,当我踏上金阳的土地,更加深刻地体会到:教育从来不是简单的知识传递,而是用一颗心温暖另一颗心,用一束光点亮另一束光的旅程。作为西南石油大学一名支教研究生,我在金阳中学度过的每一天,都是与孩子们互相温暖着照亮着,我在孩子们清澈的目光中,看见教育帮扶如何在民族地区静默而璀璨地绽放。

初心如磐:从石大精神到支教使命

“为祖国加油,为民族争气”,这不仅是西南石油大学的精神底色,更是每一位石大学子血脉中流淌的使命。当我在学校官网看到选派研究生到金阳中学顶岗支教的通知时,这句铿锵有力的誓言再次在心中激荡。我深知,在大凉山深处,有一群渴望知识的孩子,他们的眼睛里闪烁着对未来的向往。于是,我毅然递交申请,更让我坚定前行脚步的,是导师田东红教授的支持与鼓励:“教育,是生命影响生命的事业。去吧,用你的所学所悟,为孩子们打开一扇窗。”

非师范专业的我不免有些忐忑。但学校为我们安排的半个月教学培训,为我踏上讲台增添了不少底气。在广汉中学,庞雪英老师以她数十年的讲台智慧,手把手教我如何设计课堂、如何与孩子对话。她说:“教学,是学问,更是艺术。真正的好老师,眼里有光,能让孩子看见知识背后的星辰大海。”这句话,如灯如炬,照亮我此后每一个教书育人的日夜。

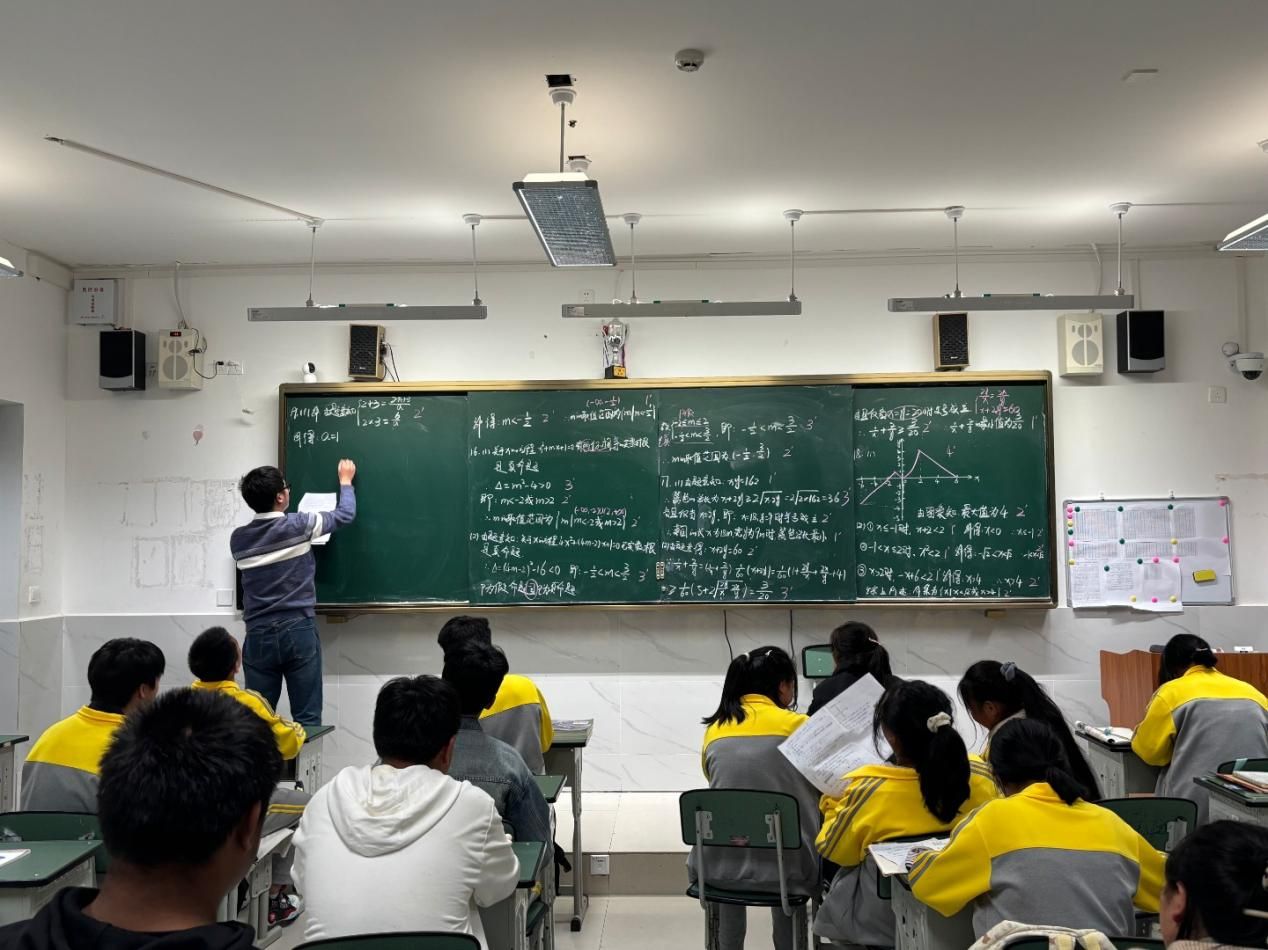

邹朗宇上课情景

静待花开:三尺讲台播种希望

初到金阳中学,我便肩负起了高一两个班级的数学教学工作。同学们质朴、善良,却也因为基础薄弱而略显自卑。还记得第一次走进教室,几十双眼睛齐刷刷地望向我,那目光里有好奇,有期待,更有一丝小心翼翼的忐忑。我在心里暗暗发誓:一定要让这些孩子爱上数学,让他们知道,知识可以改变命运。

日复一日,备课、授课、批改、辅导……每一天的生活忙碌而充实。为了让数学“活”起来,我尝试把彝绣纹样融入几何变换,借火把节谈数列规律,让知识在生活中落地生根。渐渐地,课堂上的笑声多了起来,孩子们举起的小手也越来越高。第一学期的期末考试,是对我们努力的一次检验。当看到两名学生数学单科跻身全校前十,两个班级整体冲进前列时,我难掩心中的激动。而更让我感动的,是孩子们的质朴与真诚——下课后,一位彝族小姑娘递给我一张纸条,上面歪歪扭扭地写着:“老师,谢谢您让数学不再是‘天书’。” 那一刻,我感觉所有的付出皆化作甘泉,沁入心灵最深处。

邹朗宇指导学生参加金阳中学五四主题绘画活动

书香筑梦:让知识跨越山河而来

除了三尺讲台,我还主动担任学校的图书管理员。一次,我和首都医科大学研究生支教团同学在综合楼发现了堆积如山的图书:这些来自浙江镇海、新华书店及社会各界的爱心书籍,本该是孩子们探索世界的窗口,却因为没有图书管理员,被尘封在角落。

我们立即与校领导联系,商议将综合楼一角改造为图书馆。没有电子系统,我们就用最笨的办法——一本一本整理书籍,一笔一笔记录借阅情况。没有足够的书架,我们就联系学校后勤部购置,然后和孩子们一起动手组装。当第一排书架上摆满整齐的书籍时,一个彝族男孩忍不住轻轻抚摸着书脊,眼中闪烁着光芒:“老师,这些书我们能借吗?”“当然,这些就是为你们准备的。”我认真地回答。

为了激发同学们的阅读兴趣,我们开展了一系列活动:心愿清单上,孩子们写下了《小王子》《钢铁是怎样炼成的》《百年孤独》等等渴望阅读的书籍。很快,这些心愿便在教师和社会爱心人士的帮助下一一实现。每周的升旗仪式上,“阅读之星”“借阅之星”的表彰让孩子们感受到了阅读的荣耀;每个班级的图书角,则让书籍在同学间活跃起来,让书香弥漫整个校园。

记得有一次,在心愿墙上看见一位女孩的留言:“我从来不知道,外面的世界这么精彩。我要好好读书,去看看山那边的大海。”那一刻,我突然明白:我们整理的不仅仅是图书,更是孩子们对未来的憧憬与梦想。

邹朗宇(右一)给学生颁奖

心光相映:以爱叩响沉默的心门

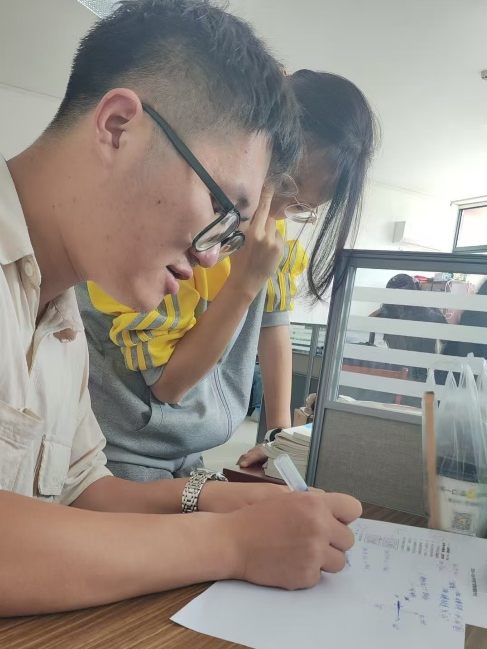

教育是一场温暖的遇见,更是一场爱与责任的双向奔赴。去年国庆后,班里新来了一位转学生。这个彝族小姑娘因为家庭原因,落下了一个多月的课程,第一次小测验,她的数学成绩只有10分。我发现,她总是默默地坐在教室后排,眼神里充满了自卑与焦虑。

“不能让她就这样掉队。”从那天起,每天午饭后和周五放学后,我都会为她进行补习。我不仅给她讲解数学知识点,更耐心地倾听她的心事:原学校的高强度学习以及自己作为彝族女孩在校园里交不着朋友让她一度想放弃学业,来到新环境的陌生感更让她无所适从。“吉次,你知道吗?彝族有句谚语:‘雄鹰不因风雨止翼’你这么聪明,只要坚持下去,一定可以。”我常常这样鼓励她。

长达一个月的补习,我们一起攻克了函数的难关,一起分析试卷上的错题,也一起分享生活中的小确幸。当半期考试成绩公布,她的数学成绩跃升至80多分的时候,这个曾经沉默寡言的女孩,眼里终于绽放出了自信的光芒。那天放学后,她突然用彝族语对我说了一句话,见我有些疑惑,她又红着脸翻译成汉语:“老师,您就像我们的索玛花,温暖又明亮。”

邹朗宇给学生做课外辅导

青春无悔:让石大精神在大山闪耀

“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这片土地爱得深沉。”艾青的诗句,正是我们支教团队的心声。一周18节课、两次晚自习,一学期300余课时……虽身体疲惫,却让我们收获了满满的感动:彝族孩子们会在教师节那天,用野花编成花环送给我们;会在下雨天,把自己的雨伞塞给没带伞的老师;会在我们嗓子沙哑时,悄悄送来润喉糖……这些朴素的情感,如同一股股暖流,让我们在边疆的日子里倍感温暖。

而我们也始终牢记着西南石油大学的嘱托,将“为祖国加油,为民族争气”的精神融入每一次教学、每一次活动中。我们告诉孩子们:“你们是民族的希望,是祖国的未来。无论将来走到哪里,都要记得自己的根,记得用所学回报家乡、回报祖国。”

如今的金阳中学,越来越多的孩子可以在书页间探寻着世界的模样,教室里越来越多的小手高高举起,眼中闪烁着求知的光芒。校园里,越来越多的笑声此起彼伏,那是青春最动人的旋律。而我们,这群石大支教青年,也在这片土地上找到了青春最深刻的注脚——不是轰轰烈烈的壮举,而是用日复一日的坚守,让教育的阳光照亮每一个角落,让知识的种子在民族地区的土壤里生根发芽。

“教育意味着一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云,一个灵魂唤醒另一个灵魂。”德国哲学家雅斯贝尔斯的这句话,正是我们支教生活的真实写照。在金阳中学的日子里,我们既是知识的传授者,更是温暖的传递者。我们相信,每一次耐心地讲解,每一本精心挑选的书籍,每一次真诚的谈心,都在孩子们的心中种下了希望的种子。而我们也将带着这份感动与责任,继续在支教的路上坚定前行,让石大精神在边疆闪耀,让教育帮扶的温暖,照亮更多民族地区孩子的未来。

邹朗宇给学生讲未成年人保护普法课